Les changements climatiques

Secondaire 4

-

Un changement climatique est une modification à long terme des propriétés d’un climat.

-

Un climat est la moyenne des conditions atmosphériques à long terme pour une région donnée. Il est caractérisé par certaines propriétés, comme la température, les précipitations et les vents.

Les changements climatiques qui se sont produits au cours de l’histoire de la Terre étaient généralement provoqués par des phénomènes naturels. Ils se déroulaient sur de longues périodes de temps allant de la dizaine de milliers d’années à plus d’un milliard d’années.

On peut identifier un changement climatique en mesurant certains indicateurs comme :

-

la température moyenne à la surface de la Terre,

-

la fréquence et le volume des précipitations,

-

l’intensité des vents.

On observe actuellement une rapide augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Ce changement climatique est principalement provoqué par les activités humaines. Il se déroule plus rapidement que jamais et influence tous les climats de la planète. On le nomme également le réchauffement climatique.

Les causes d’un changement climatique

Un équilibre entre le flux d’énergie solaire reçu par l’atmosphère et l’énergie dégagée dans l’espace permet naturellement à la planète de stabiliser le climat des différentes régions du globe.

Toutefois, certains phénomènes naturels, comme une hausse de l’activité volcanique ou une variation de l’intensité du rayonnement solaire, et certaines activités humaines peuvent bouleverser de manière durable cet équilibre. C’est ce qui mène à des changements climatiques. Actuellement, les activités humaines ont une influence nettement plus grande sur le climat que les phénomènes naturels.

Les causes liées aux activités humaines

Certaines activités humaines peuvent bouleverser le climat en augmentant la concentration de certains gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Cette augmentation renforce l’effet de serre, ce qui augmente la quantité d’énergie thermique emprisonnée dans l’atmosphère et diminue l’énergie renvoyée vers l’espace.

Le tableau suivant présente l’augmentation de la concentration atmosphérique des trois principaux GES produits par les activités humaines depuis le début de l’industrialisation, vers 1850.

|

Gaz à effet de serre (GES) |

Pourcentage d’augmentation (%) |

|---|---|

|

Dioxyde de carbone |(\text{CO}_2)| |

47 |

|

Méthane |(\text{CH}_4)| |

156 |

|

Oxyde de diazote |(\text{N}_2\text{O})| |

23 |

Source des données : IPCC [GIEC], 2021[1]. |

|

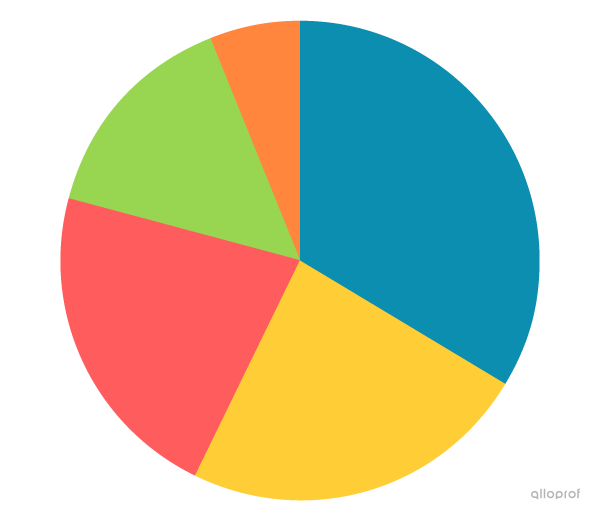

Les secteurs d’activités qui ont le plus contribué à ces augmentations sont les suivants.

|

|

La production d’énergie (34 %) |

|

Les procédés industriels (24 %) |

|

|

||

|

Le transport (15 %) |

|

|

||

Source des données : IPCC [GIEC], 2021[1]. |

||

La production d’énergie

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 66 % de l’énergie produite dans le monde en 2022 provenait de la combustion de combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon)[2].

En raison de la grande demande énergétique mondiale, la combustion de combustibles fossiles produit de très grandes quantités de dioxyde de carbone |(\text{CO}_2),| le GES le plus abondant dans l’atmosphère.

Une centrale thermique au charbon

Source : Photo Nature Travel, Shutterstock.com

Les procédés industriels

Les procédés industriels permettent d’extraire et de transformer les matières premières pour produire des biens et des matériaux à grande échelle.

La majeure partie des GES émis par les procédés industriels provient de la forte demande énergétique des procédés liées à la production d'électricité et de chaleur. Des quantités importantes de GES sont également produites par les réactions chimiques associées à la fabrication de produits chimiques et à la transformation des métaux, comme l’aluminium, le fer et l’acier, et des minerais, comme le ciment.

La transformation de minerais dans une cimenterie.

Source : Banana Republic images, Shutterstock.com

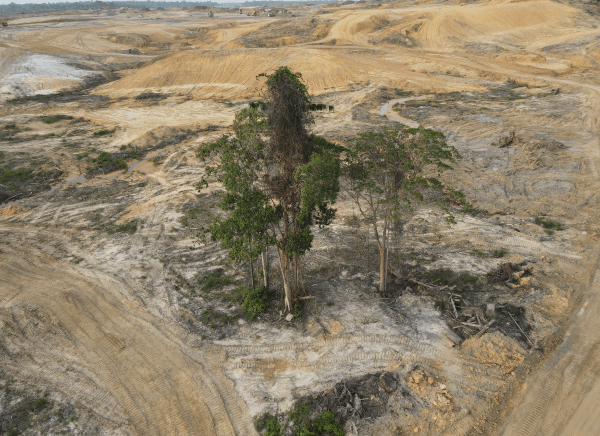

L’exploitation des forêts et l’agriculture

La déforestation et les activités agricoles augmentent la concentration de trois principaux GES, soit le dioxyde de carbone |(\text{CO}_2)|, le méthane |(\text{CH}_4)| et l’oxyde de diazote |(\text{N}_2\text{O}).|

La déforestation augmente la quantité de dioxyde de carbone |(\text{CO}_2)| atmosphérique puisqu’elle diminue la capacité des forêts à absorber le |\text{CO}_2| grâce à la photosynthèse.

La déforestation

source : Ng Chun Kiong, Shutterstock.com

L’élevage industriel est la principale source d’émission de méthane |(\text{CH}_4).| En effet, du |\text{CH}_4| est produit lors du processus digestif spécifique aux ruminants, comme les bœufs et les moutons, leur permettant de décomposer les fibres alimentaires pour produire de l’énergie. De plus, du |\text{CH}_4| est produit par la décomposition du fumier.

L’élevage industriel

source : Studio Romantic, Shutterstock.com

L’utilisation d’engrais azoté augmente la concentration d’oxyde de diazote |(\text{N}_2\text{O})| atmosphérique. En effet, du |\text{N}_2\text{O}| est produit par certaines bactéries du sol lors de la dénitrification.

L’utilisation d’engrais azoté

Petr Bonek, Shutterstock.com

Le transport

La majorité des GES produits par les transports proviennent de la combustion de carburant.

Plus précisément, parmi les GES émis par les moyens de transport, 70 % proviennent des véhicules routiers, 12 % de l’aviation, 11 % des transports maritimes et 1 % des déplacements en train[3].

L’utilisation de véhicules routiers

source : bibiphoto, Shutterstock.com

La gestion des bâtiments résidentiels et commerciaux

Ces émissions sont principalement attribuables au chauffage et à la réfrigération des bâtiments.

La gestion des bâtiments

source : Guniva, Shutterstock.com

Le réchauffement climatique et ses conséquences

Selon le sixième rapport d’évaluation du GIEC, on mesure actuellement que la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 1,1 °C depuis le début de l’industrialisation (1850). Les prévisions indiquent que cette augmentation pourrait atteindre 1,5 °C dès le début des années 2030.

Il est maintenant reconnu que cette augmentation est due au renforcement de l’effet de serre par les émissions de GES liées aux activités humaines.

Les conséquences du réchauffement climatique sur la planète sont nombreuses. En voici quelques-unes :

Des évènements météorologiques extrêmes

Des chaleurs extrêmes et des sécheresses

Les périodes de sécheresse et de chaleur extrême sont de plus en plus longues et fréquentes, ce qui favorise le déclenchement des feux de forêt et allonge leur durée. De plus, les vents de plus en plus intenses facilitent leur propagation, ce qui augmente leur étendue.

En plus d’émettre de grandes quantités de dioxyde de carbone |(\text{CO}_2)| et de méthane |(\text{CH}_4),| les feux réduisent la capacité des forêts à absorber, transformer et stocker le |\text{CO}_2.| Ceci a pour conséquence de renforcer le réchauffement climatique.

Les périodes de chaleur extrême et de sécheresse sont également associées à certains risques pour la santé.

Les feux de forêt

source : Dino Adventure, Shutterstock.com

Des précipitations abondantes plus fréquentes

En se réchauffant, l’atmosphère a la capacité de contenir une plus grande quantité de vapeur d’eau. Ainsi, l’intensité et la fréquence des épisodes de pluie augmentent.

Des précipitations plus fortes et plus fréquentes accentuent les risques d’inondations et de glissements de terrain.

Les glissements de terrain

source : Lightcraft Studio, Shutterstock.com

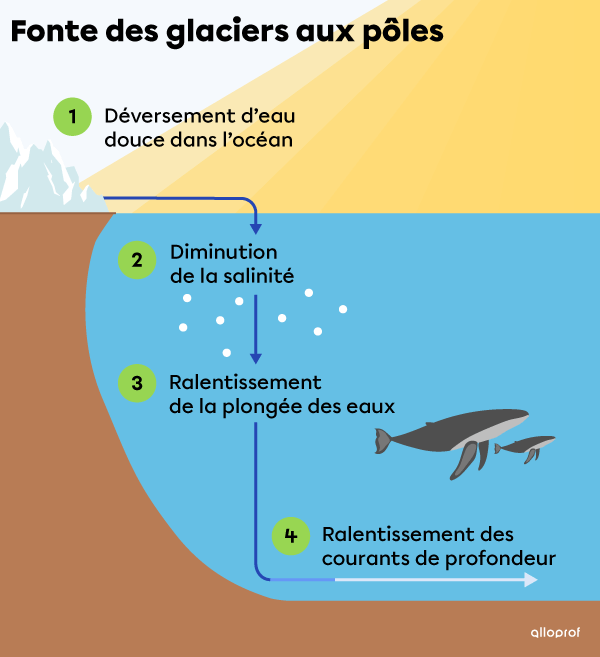

La fonte des glaciers et des banquises

L’augmentation du niveau de la mer

source : lembi, Shutterstock.com

La diminution de la salinité des océans

La fonte des glaciers déverse de grandes quantités d’eau douce dans l’océan, ce qui diminue la salinité de l’eau aux pôles.

La diminution de la salinité aux pôles réduit la plongée des eaux, ce qui ralentit les courants de profondeur et perturbe la circulation thermohaline.

La perturbation de la circulation thermohaline

Le déplacement de la faune

La fonte des banquises entraine le déplacement d’espèces qui en dépendent pour survivre, comme l’ours blanc et le phoque.

Le déplacement d’espèces

source : mariemattsson, Shutterstock.com

La diminution de l’albédo

source : Andrey Pozharskiy, Shutterstock.com

La fonte du pergélisol

Les sols près des pôles se réchauffent, ce qui entraine la fonte du pergélisol.

La fonte du pergélisol rend les sols instables, ce qui a de nombreux effets néfastes.

-

Glissements de terrain

-

Érosion le long des côtes

-

Effondrement et détérioration des infrastructures construites sur le pergélisol (bâtiments, routes, voies ferrées, oléoduc, etc.)

De plus, le pergélisol renferme de grandes quantités de dioxyde de carbone |(\text{CO}_2)| et de méthane |(\text{CH}_4),| issues de la décomposition d’animaux et de végétaux. La fonte du pergélisol entraine donc la libération de grandes quantités de GES, ce qui contribue à renforcer l’effet de serre et à réchauffer davantage l’atmosphère.

La fonte du pergélisol

source : Photostravellers, Shutterstock.com

Des pistes de solutions au réchauffement climatique

Pour freiner l’augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre et ainsi réduire les effets du réchauffement climatique, on doit :

-

réduire les émissions de tous les GES, en particulier le dioxyde de carbone |(\text{CO}_2),|

-

augmenter le stockage du dioxyde de carbone |(\text{CO}_2).|

Le stockage du dioxyde de carbone |(\text{CO}_2)| consiste à capter et à transformer le |\text{CO}_2| de manière à le maintenir hors de l’atmosphère. Les océans, la flore et les sols sont des exemples de milieux capables de stocker le |\text{CO}_2.|

Pour y arriver, certaines pistes de solutions peuvent être envisagées par les gouvernements et les entreprises dans les secteurs d’activité ayant contribué le plus au réchauffement climatique. De plus, certains changements à nos habitudes peuvent faciliter cette transition en diminuant notre empreinte individuelle sur le réchauffement climatique.

|

Secteurs d'activité |

Pistes de solutions |

|---|---|

|

La production d’énergie |

|

|

Les procédés industriels |

|

|

L’exploitation des forêts et l’agriculture |

|

|

Le transport |

|

|

La gestion des bâtiments |

|

Au quotidien, certaines actions peuvent également contribuer, dans une certaine mesure, à réduire notre impact sur le réchauffement climatique :

-

Opter pour des aliments locaux permet de réduire les émissions de GES associées au transport des marchandises.

-

Réduire sa consommation de viandes rouges provenant de l’élevage industriel permet de réduire la demande et les émissions de GES associées.

-

Éviter de surconsommer, opter pour des produits durables et réparer ses biens permet de réduire les émissions liées à leur production et à leur commercialisation.

-

Acheter des produits fabriqués et assemblés localement permet de réduire les émissions de GES associées aux transports entre les différentes étapes de leur fabrication et de leur commercialisation.

-

Utiliser le transport en commun et des moyens de transport actif, comme le vélo et la marche, contribue à réduire les émissions de GES.

En savoir plus

Les changements climatiques et leurs conséquences peuvent susciter des émotions comme la colère, la peur, l’impuissance, etc. L’ensemble de ces émotions en lien avec les problématiques environnementales s’appelle de l’écoanxiété.

Si les changements climatiques représentent une source d’anxiété pour toi, tu peux consulter Tel-jeunes pour avoir plus d’informations ou parler avec un(e) intervenant(e) professionnel(le).

À voir aussi

- L’effet de serre

- Les ressources énergétiques et les impacts de leur exploitation

- Les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables

- Les moyens technologiques pour produire de l’électricité

- Les manifestations naturelles de l’énergie

- Les problèmes environnementaux : les conséquences

- La circulation océanique

- Les glaciers et les banquises

- Le développement durable

Références

Dans cette page

- Haut de page

- Les causes d’un changement climatique

- Les causes liées aux activités humaines

- Le réchauffement climatique et ses conséquences

- Des évènements météorologiques extrêmes

- La fonte des glaciers et des banquises

- La fonte du pergélisol

- Des pistes de solutions au réchauffement climatique

- À voir aussi