Les années 1970 : le gouvernement Lévesque

Le 15 novembre 1976, René Lévesque et le Parti québécois remportent les élections provinciales. Il s’agit du premier parti indépendantiste à prendre le pouvoir au Québec. Cela cause certaines réactions tant positives que négatives dans la province. Certains, comme les syndicats et les indépendantistes voient cette victoire du bon œil pour l'indépendance du Québec. D'autres, comme plusieurs groupes anglophones et fonctionnaires fédéraux, s'opposent à l'éventuel projet de séparation du reste du Canada.

Dès le départ, l'un des objectifs de René Lévesque est d'éviter une rupture dans la population québécoise. Dans les premières années de son mandat, le référendum pour la souveraineté est donc mis de côté et le gouvernement se concentre sur d'autres dossiers.

René Lévesque est nommé premier ministre du Québec après la victoire du Parti québécois.

La réforme des institutions

Le Parti québécois est un parti priorisant les mesures sociales. Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement de René Lévesque crée de nouveaux ministères et de nouvelles institutions afin de réformer différents éléments dans la province et de répondre aux demandes de la population.

Quelques lois et programmes sociaux

| Secteur | Nom de la loi | Description |

| Social (jeunesse) | Loi sur la protection de la jeunesse |

|

| Sécurité routière | Loi sur l'assurance automobile |

|

| Environnement | Bureau d'audiences publiques sur l'environnement |

|

Voici quelques changements apportés par le gouvernement en 1977 et 1978.

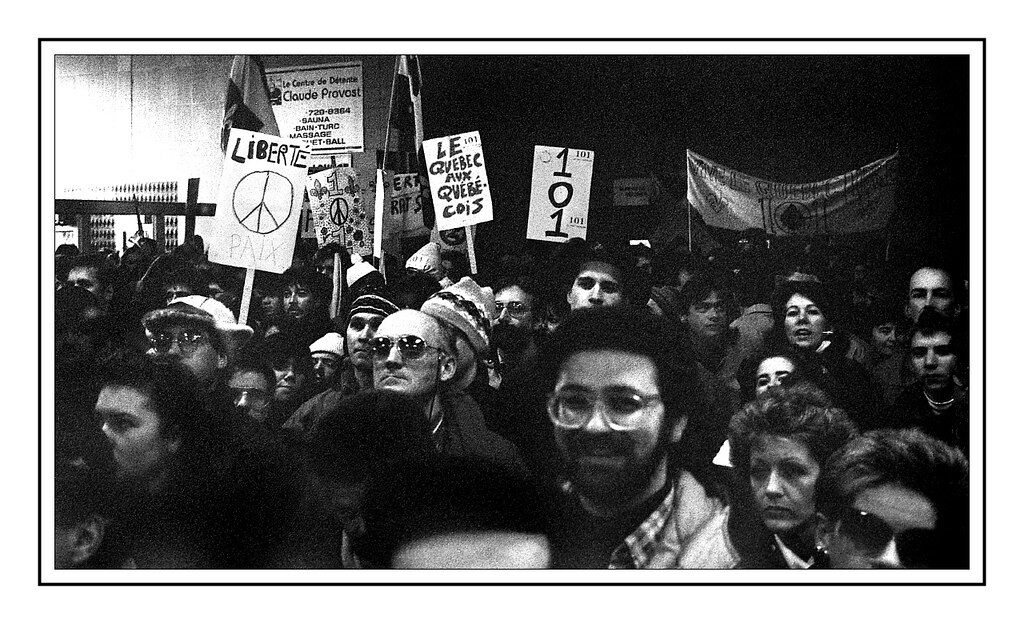

La Loi 101

La Loi 101, aussi connue sous le nom de Charte de la langue française, est adoptée par le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque en août 1977. L’objectif de la loi 101 est d’assurer la protection de la langue française. Pour ce faire, la Charte comporte plusieurs éléments :

- Le français est l’unique langue permise pour l’affichage public (notamment pour les commerces);

- La version française des lois est la seule qui est reconnue;

- L’accès aux écoles anglaises est restreint aux enfants dont les parents ont fréquenté l’école anglaise au Québec (donc tous les immigrants doivent aller à l’école francophone);

- Toute entreprise comptant plus de 50 employés doit détenir un certificat de francisation.

Manifestation en faveur de la Loi 101.

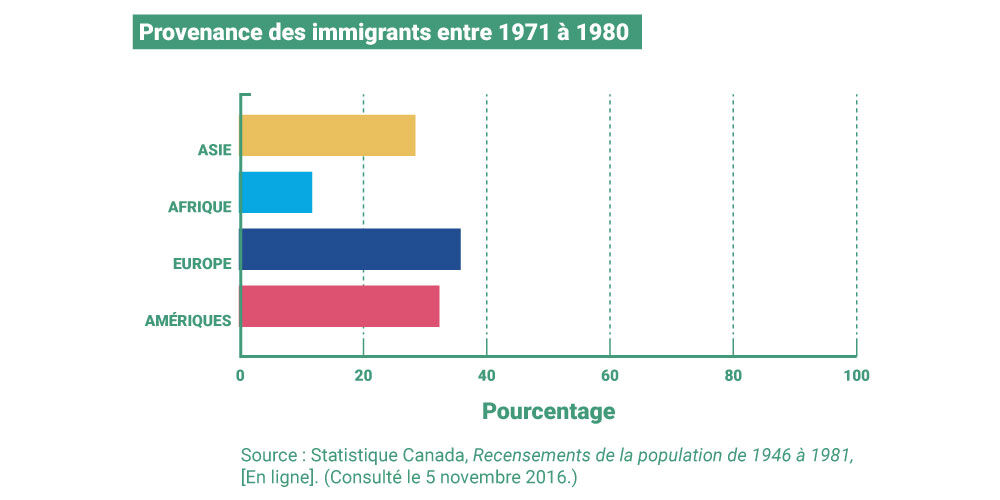

L'immigration

Après l'arrivée de différents modes de contraception au Québec et des changements dans les mentalités, la natalité de la province diminue grandement. Afin de s'assurer d'avoir une population en constante augmentation, l'immigration devient de plus en plus nécessaire.

Auparavant, le Canada avait des réglementations très serrées en ce qui a trait à la sélection de candidats pour l'immigration. Ainsi, les Européens étaient largement priorisés par rapport aux autres candidats. En 1976, le gouvernement fédéral de Pierre-Elliot Trudeau assouplit les critères pour les nouveaux arrivants, ouvrant les portes aux immigrants issus de d’autres pays. Ainsi, les résidents de plusieurs pays tels qu'Haïti et le Vietnam (anciennes colonies françaises) peuvent maintenant venir s'installer au Canada. La diversité culturelle présente sur le territoire augmente.

Le Québec étant la porte d'entrée du Canada, plusieurs immigrants s'installent dans la province. Ainsi, même si l'immigration européenne demeure importante, le Québec reçoit de plus en plus d'immigrants et de réfugiés provenant d'autres régions du monde. Dans une volonté de promouvoir l'utilisation de la langue française, le gouvernement du Québec désire privilégier l'immigration francophone sur son territoire. Ainsi, en 1978, une entente est conclue avec le gouvernement fédéral pour permettre au Québec de sélectionner ses immigrants. Celle-ci permet au gouvernement de la province de fixer lui-même le nombre d'immigrants qu'il désire accueillir et de choisir ses critères de sélection.

Les normes du travail

René Lévesque travaille également étroitement avec les syndicats présents au Québec. Les normes du travail sont un des principaux éléments touchés par le gouvernement.

Au Québec, à cette époque, les conditions de travail sont très différentes d'un emploi à l'autre. En 1979, le gouvernement regroupe ces conditions sous la Loi sur les normes du travail. Cette loi met en place différentes mesures afin d'améliorer la vie de tous les travailleurs québécois.

En savoir plus

La Loi sur les normes du travail

- La durée de la semaine de travail est limitée à 44 heures et les heures supplémentaires doivent être payées à temps et demi;

- Le salaire minimum est mis en place, ce qui fait en sorte que les employés ne peuvent recevoir un salaire trop bas;

- La santé et la sécurité du travail sont mises de l'avant. Cette loi a pour objectif de limiter les accidents de travail et les dangers pour la santé. Ainsi, un employé peut refuser d'effectuer une tâche si elle est jugée dangereuse. Les femmes enceintes ont également droit à un retrait préventif si nécessaire;

- Tous les travailleurs ont droit à un nombre minimal de vacances par année.

- Lise Payette (ministre de la Condition féminine) met en place le congé de maternité. Ainsi, les femmes continuent de recevoir une portion de leur salaire après la naissance de l'enfant. Elles sont également assurées de récupérer leur emploi à la fin de leur congé de maternité.

La réforme politique et le financement des partis

Dès son arrivée au pouvoir, le Parti québécois se décrit comme voulant être « un bon gouvernement ». Différentes mesures sont mises en place afin de rendre le processus électoral plus encadré. René Lévesque se concentre principalement sur le financement des différents partis politiques.

Auparavant, les partis politiques pouvaient être influencés par des compagnies ou des individus qui leur donnaient de l'argent. Les partis pouvaient alors financer leur campagne électorale. René Lévesque décide de revoir les règles de financement des partis afin de diminuer l'influence de certains groupes sur le gouvernement.

Par exemple, seuls les citoyens ayant le droit de vote peuvent donner de l'argent aux différents partis. Cela a pour effet de limiter l'influence des groupes syndicaux ou de compagnies sur le gouvernement. Les contributions par personne sont limitées et deviennent publiques par souci de transparence. Les pots-de-vin liés au financement des partis sont ainsi réduits, ce qui permet une certaine neutralité dans les décisions gouvernementales.

La protection du territoire agricole

La Loi sur la protection du territoire agricole a pour objectif de conserver les zones rurales face à l'étalement urbain.

Dans les années 1950 et 1960, le nombre de banlieues du Québec grimpe en flèche. Ce développement immobilier sans précédent ne se fait pas sans séquelles pour le territoire. En effet, plusieurs terres agricoles deviennent des espaces résidentiels, ce qui menace de plus en plus les espaces ruraux restants. Les terres les plus fertiles de la province se trouvent dans la vallée du Saint-Laurent, où se trouvent également les plus grandes villes. Les secteurs ruraux deviennent de plus en plus recherchés puisqu'ils peuvent permettre la construction d'entreprises ou de quartiers résidentiels. D'ailleurs, plusieurs agriculteurs décident de vendre leurs terres à des développeurs immobiliers. Afin de conserver le plus de secteurs agricoles possible, le gouvernement décide d'imposer la Loi sur la protection du territoire agricole. Dorénavant, les zones agricoles ne peuvent servir qu'à l'agriculture et ne peuvent pas devenir résidentielles ou industrielles.