Le régime seigneurial en Nouvelle-France

À partir de 1627, la Compagnie des Cent-Associés est responsable de l'administration de la colonie. Pour ce faire, elle met en place un mode d'organisation des terres appliqué en France à la même époque : le régime seigneurial. Ce système permet d'organiser tant le territoire que la société et perdurera pendant toute la période du Régime français et même après.

Le régime seigneurial

Le régime seigneurial

L'organisation sociale

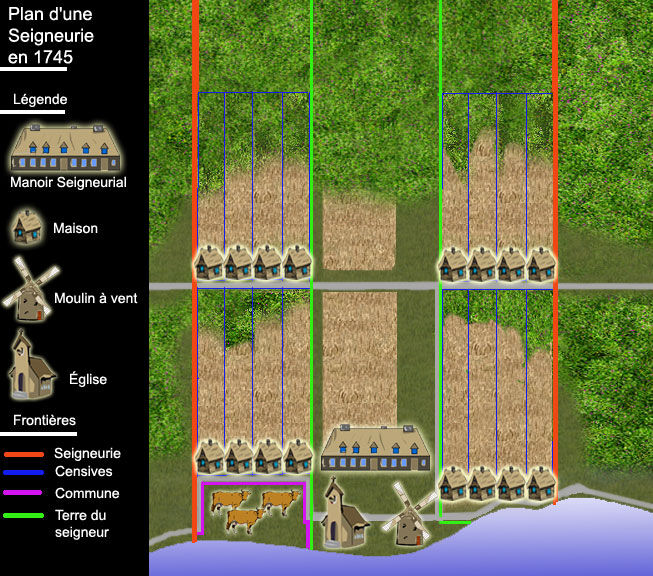

De grandes terres, appelées seigneuries, sont distribuées à des seigneurs par la Compagnie des Cent-Associés. Chaque seigneur divise d'abord sa seigneurie en censives qu'il distribue, par la suite, aux censitaires.

Sous le régime seigneurial, les seigneurs, qui sont au service du roi de France, et les censitaires ont des droits, mais aussi des devoirs.

| Quelques devoirs des seigneurs et des censitaires | |

| Seigneurs | Censitaires |

|

|

L'organisation territoriale

Les premières seigneuries sont situées dans la vallée du Saint-Laurent, notamment près de Québec, de Trois-Rivières et de Ville-Marie (Montréal).

Les seigneuries en Nouvelle-France avant 1663

Les seigneuries sont perpendiculaires au fleuve Saint-Laurent ou à d'autres cours d'eau, qui sont les principales voies de communication de l'époque. Les censives sont en forme de rectangles longs et étroits afin que le plus grand nombre de colons possible ait sa terre au bord du fleuve ou d'un cours d'eau.

Plan d'une seigneurie en 1745

La diversité des seigneurs

Bien que l'origine sociale des seigneurs varie, ces derniers sont généralement des gens influents et fortunés qui font partie de l'élite de la société de la Nouvelle-France. Plusieurs d'entre eux sont des bourgeois, des nobles, des administrateurs ou des officiers militaires. Les communautés religieuses possèdent, elles aussi, bon nombre de seigneuries.

Photographie du manoir et du moulin de la seigneurie de la Nouvelle-France à Rivière-du-Loup

La vie quotidienne

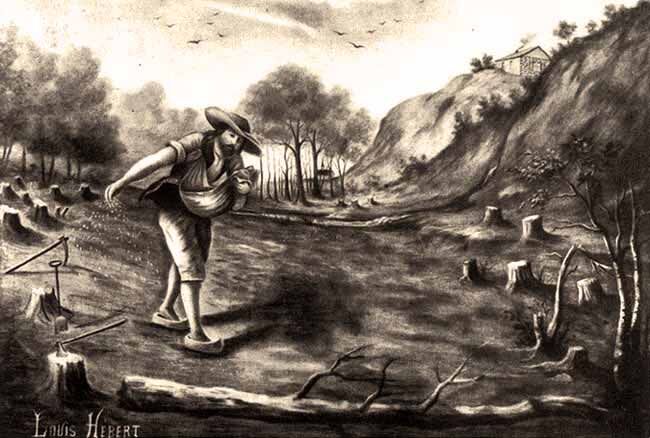

Les censitaires sont responsables du défrichement de leur terre, ce qui signifie qu'ils doivent couper la végétation et les arbres qui y sont présents afin de construire, dans un premier temps, leur habitation, puis cultiver la terre. La majeure partie du temps des colons est consacrée aux travaux agricoles.

Louis Hébert préparant son terrain pour l'agriculture

Les femmes, en plus de contribuer à l'agriculture, sont responsables des tâches ménagères. Elles assurent l'éducation des enfants, préparent les repas et confectionnent les vêtements. L'hiver représente un moment de pause pour les colons. Ils peuvent alors se consacrer à l'artisanat, aux divertissements (comme les jeux de cartes), aux amis et à la parenté.

Références