Les ondes sonores

Secondaire 3

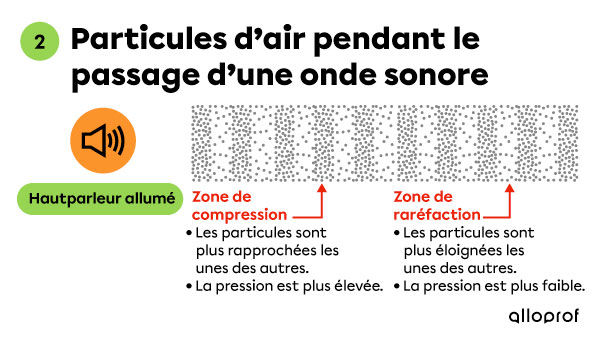

Une onde sonore est une vibration qui appartient à la catégorie des ondes mécaniques longitudinales. Elle se propage grâce aux particules de matière de son milieu en créant des zones de compression et de raréfaction.

Lorsque l’onde sonore est produite, elle interagit avec les particules de matière. Voici ce qui se produit lorsqu’une source émet une onde sonore qui se propage dans l’air.

-

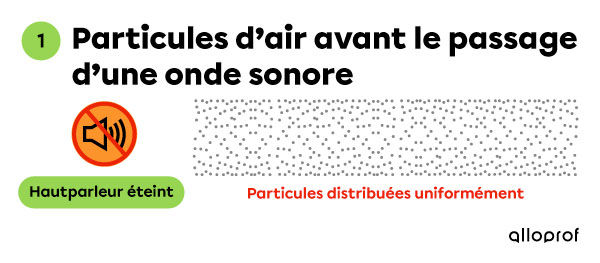

Lorsque le hautparleur est éteint, aucune onde sonore n’est produite. Les particules d’air sont alors distribuées de façon relativement uniforme.

- Lorsque le hautparleur est allumé, sa membrane oscille, ce qui produit des ondes sonores. La propagation de ces oscillations entraine l’alternance de zones où les particules sont plus rapprochées (zone de compression) et de zones où les particules sont plus éloignées (zones de raréfaction).

-

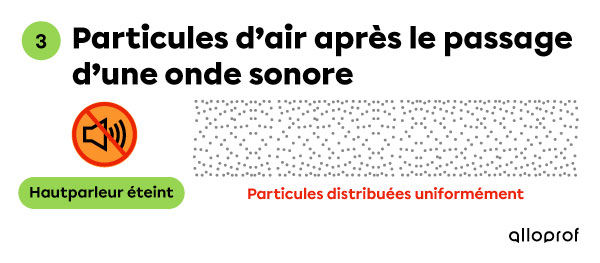

Lorsque le hautparleur est éteint et que l’onde sonore cesse de se propager, les particules d’air reviennent à leur état initial. Elles sont à nouveau distribuées relativement uniformément. En effet, c’est bien l’onde qui s’est déplacée, et non les particules d’air elles-mêmes.

On peut représenter l’onde sonore de plusieurs façons.

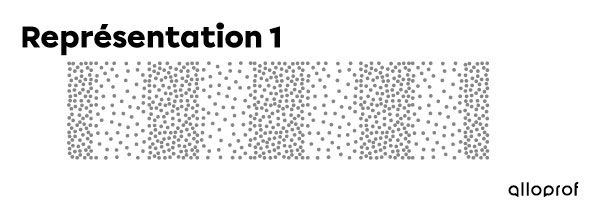

La représentation 1 met en évidence le déplacement des particules d’air dû à la propagation de l’onde sonore.

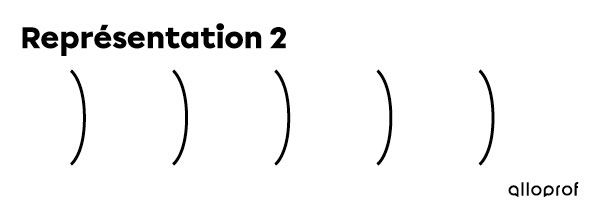

La représentation 2 met en évidence le positionnement des zones de compression.

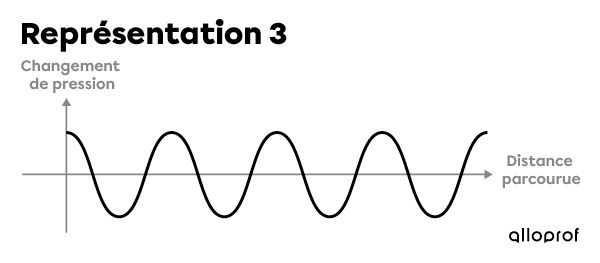

La représentation 3 est un graphique de la variation de la pression en fonction de la distance parcourue par l’onde sonore. Ce graphique est souvent représenté sans l’identification des axes.

L’onde sonore peut être décrite à l’aide de plusieurs caractéristiques qui ont une influence sur la façon dont elle se propage et sur la façon dont elle est perçue par l’oreille humaine.

Attention!

Même si la forme de leurs courbes est similaire, le graphique d’une onde transversale (comme la lumière visible) et le graphique d’une onde longitudinale (comme le son) ne présentent pas les mêmes informations.

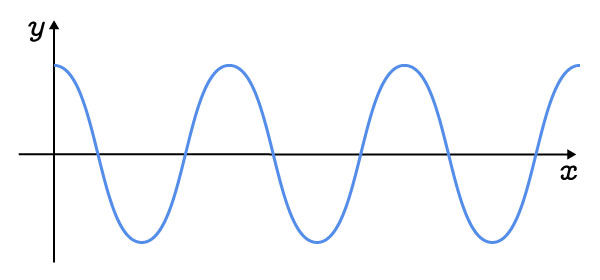

On peut représenter une onde transversale à l’aide d’un graphique de la distance verticale parcourue par l’onde en fonction de sa distance horizontale parcourue . Ce graphique représente la façon dont l’onde transversale se déplace. En effet, elle se déplace de façon perpendiculaire au milieu en effectuant des oscillations.

Représentation graphique d’une onde transversale

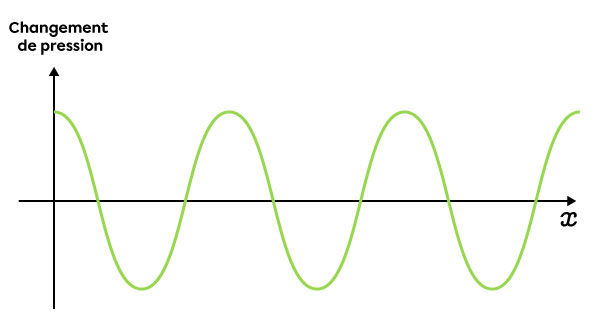

Dans le cas d’une onde sonore, ce graphique présente le changement de pression en fonction de la distance horizontale parcourue par l’onde . Malgré l’allure de la courbe, ce graphique ne représente pas la façon dont l’onde sonore se déplace. En effet, l’onde sonore ne monte pas et ne descend pas. Elle se déplace de façon parallèle au milieu.

Représentation graphique d’une onde sonore

La vitesse de propagation de l’onde sonore

Puisque l’onde sonore est une onde mécanique, un milieu constitué de particules de matière est nécessaire pour que celle-ci se propage. Ainsi, le milieu de propagation de l’onde sonore a une influence sur sa vitesse de propagation.

Dans le vide, l’onde sonore ne se propage pas puisqu’il n’y a pas de matière pour propager le son. On considère donc que la vitesse du son est nulle. C’est la raison pour laquelle on ne perçoit pas de son dans le vide.

Comme l’explique le modèle particulaire, les particules gazeuses sont très espacées les unes des autres, ce qui réduit la vitesse à laquelle une onde sonore se propage. Ainsi, le son se propage à environ dans l’air. À l’état liquide, les particules sont relativement proches les unes des autres. En conséquence, la transmission du mouvement des particules du milieu se fait plus rapidement que dans un échantillon gazeux. Par exemple, le son se propage à une vitesse moyenne de dans l’eau.

Le tableau suivant présente la vitesse moyenne du son dans différents milieux.

| Milieu de propagation du son | Vitesse du son |

|---|---|

| Air | |

| Alcool à désinfecter | |

| Eau | |

| Marbre | |

| Acier |

Source des données : LumenCandela, 2017.

La fréquence de l'onde sonore et sa tonalité

La fréquence de l’onde sonore est une propriété qui affecte la tonalité du son.

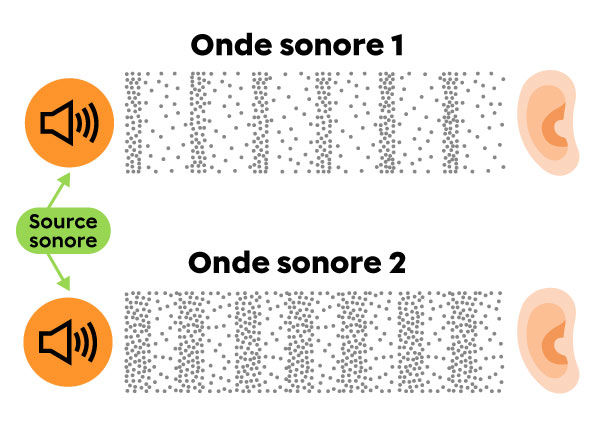

Lorsque les zones de compression des particules sont plus éloignées, comme dans le cas de l’onde sonore 1, la fréquence des ondes sonores est basse. Elles paraissent alors plus graves à l’oreille humaine.

Lorsque les zones de compression des particules sont plus rapprochées, comme dans le cas de l’onde sonore 2, la fréquence des ondes sonores est plus haute. Elles paraissent alors plus aigües à l’oreille humaine.

Comparaison de la fréquence de deux ondes sonores

Une contrebasse émet des sons dont la fréquence est plus basse que ceux du violon. Ainsi, le violon sonne plus aigu que la contrebasse.

Maxim Tarasyugin, Shutterstock.com

En général, l’oreille humaine peut percevoir des sons dont la fréquence se situe entre et Cependant, avec l’âge, l’appareil auditif se dégrade et cet intervalle diminue.

En fonction des espèces, la gamme des fréquences perceptibles varie. Par exemple, la perception sonore des chiens varie de à et celle des papillons de nuit de à

L'amplitude de l'onde sonore et l'échelle des décibels

L’amplitude d’une onde sonore détermine l’intensité d’un son, soit sa puissance. Plus l’amplitude de l’onde sonore est élevée, plus le volume sonore est grand.

Le miaulement d’un chaton émet un son dont l’amplitude est relativement faible. La puissance de ce son, soit son volume, est également faible.

Otsphoto, Shutterstock.com

Un concert émet des sons dont l’amplitude est relativement élevée. La puissance de ces ondes sonores, soit leur volume, est également élevée.

Piotr Piatrouski, Shutterstock.com

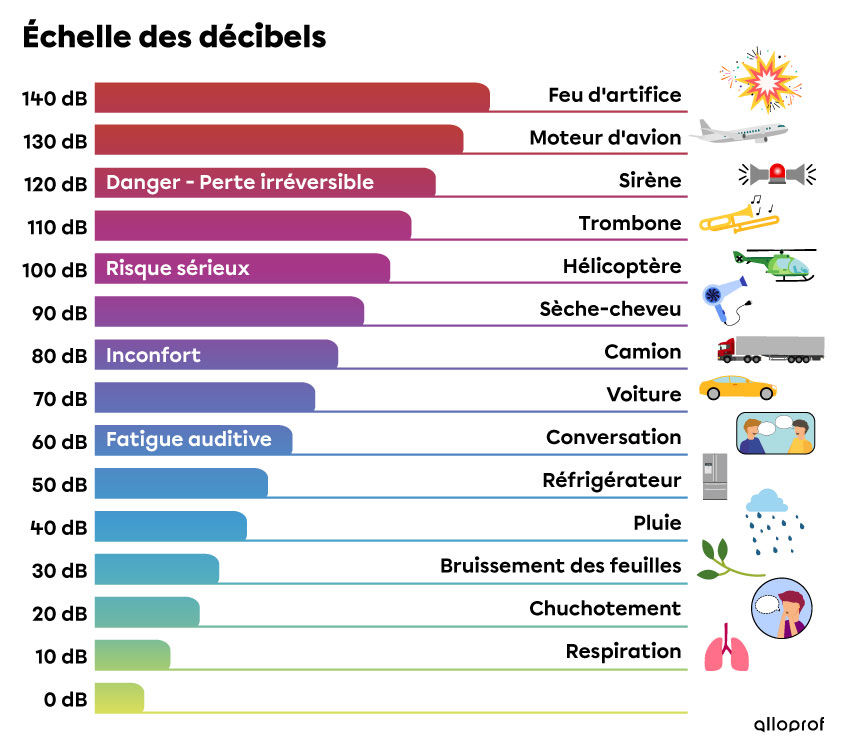

Le volume sonore est mesuré à l’aide de l’échelle des décibels.

L’échelle des décibels est une échelle de classification utilisée pour quantifier l’intensité relative d’un son. L’unité de cette échelle est le décibel

L’échelle des décibels est une échelle logarithmique. Ainsi, pour chaque augmentation de l’intensité du son est 10 fois plus intense. Par exemple, un son de est 10 fois plus puissant qu’un son de De plus, les décibels ne s’additionnent pas. Ainsi, deux sons distincts de provenant de deux conversations à voix normale ne s’additionnent pas pour créer un son de

Le seuil d’audibilité, c’est-à-dire l’intensité relative que l’oreille humaine peut percevoir, se situe à Le seuil de dangerosité, c’est-à-dire l’intensité relative dangereuse pour l’oreille humaine, se situe à

La fréquence et la durée de l’exposition à des sons dont le volume est trop élevé a des conséquences directes sur la santé de l’oreille. Un volume de représente déjà un risque sérieux pour l’appareil auditif. Au-delà de les dommages peuvent être irréversibles.

En effet, les sons dangereux abiment les cellules ciliées de l’oreille interne, diminuant ainsi la capacité de l’oreille à capter certains sons.

Le tableau suivant indique la durée d’exposition à ne pas dépasser afin d’éviter d’endommager l’appareil auditif en fonction du niveau sonore.

| Niveau sonore | Durée d'exposition maximale |

|---|---|

Source des données : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2021.

À voir aussi

Références