Du référendum de 1980 au référendum de 1995

Du début des années 80 jusqu’à la fin du siècle, les questions entourant le statut politique du Québec sont de plus en plus présentes dans les débats publics. L’élection du Parti québécois en 1976 consolide le désir d’un changement politique pour la province francophone : son chef, René Lévesque, fait même la promotion de la souveraineté du Québec. Les échecs répétés des négociations constitutionnelles dans lesquelles le Québec considère que ses droits ne sont pas respectés amènent la province francophone à se questionner par rapport à son statut au sein de la fédération canadienne. Le nationalisme québécois se renforce alors, préparant un terrain très fertile à la progression des idées souverainistes au Québec. Ainsi, les deux dernières décennies du 20e siècle placent les Québécois devant d’importants choix politiques.

Le référendum sur la souveraineté-association (1980)

En 1980, quatre ans après son élection, René Lévesque déclenche un référendum sur la souveraineté-association. L’objectif est l'obtention de l'indépendance du Québec sur le plan politique, mais d’être tout de même lié au Canada sur le plan économique. L’attachement économique implique de conserver le dollar canadien, de partager la Banque du Canada et de protéger les échanges commerciaux avec le Canada.

Un référendum est un vote qui permet aux citoyens d’exprimer leur opinion sur une mesure proposée par le gouvernement.

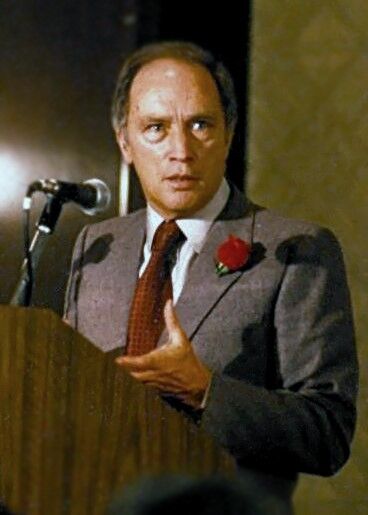

Ce projet soumis aux Québécois mène à plusieurs débats publics où deux camps s’affrontent dans une campagne référendaire relevée : le OUI (en faveur de la souveraineté-association) et le NON (en défaveur de la souveraineté-association). Voulant que le Québec demeure une province canadienne, Pierre Elliot Trudeau, alors premier ministre du Canada, fait campagne pour le camp du NON en proposant notamment un fédéralisme renouvelé qui respecterait davantage les revendications du Québec au sein de la fédération canadienne. Résultat : le camp du NON l'emporte avec 59,56 % des voix.

Le rapatriement de la constitution

En 1981, le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau, cherchant à acquérir davantage de pouvoirs vis-à-vis le Royaume-Uni, a comme ambition de rapatrier la Constitution canadienne. En d’autres mots, il souhaite que la Constitution canadienne appartienne au Canada plutôt qu'au Royaume-Uni. De cette manière, les Canadiens seraient libres d'y apporter des modifications.

Toutefois, ce désir ne peut se consolider sans l’approbation des provinces canadiennes qui elles, tiennent à ce que leurs intérêts soient respectés dans le projet constitutionnel du premier ministre canadien. Dans le but de trouver un consensus, Pierre Elliott Trudeau organise plusieurs négociations constitutionnelles dans le cadre desquelles les provinces et le pouvoir fédéral débattent des paramètres de cette nouvelle constitution.

Le résultat de ces négociations n’est pas un succès puisque les provinces souhaitent obtenir plus de pouvoirs alors que M. Trudeau espère plutôt en accorder davantage au gouvernement fédéral. En fin de compte, ce sont huit provinces, incluant le Québec, qui s’opposent au projet du premier ministre. Pour régler cette impasse, Pierre Elliott Trudeau organise des rencontres informelles avec chacune des provinces en désaccord, à l’exception du Québec puisque celle-ci semble être la plus difficile à convaincre.

Les rencontres portent leurs fruits pour le premier ministre canadien puisqu’il rapatrie finalement la constitution en 1982, et ce, sans l’accord du Québec. Ainsi, le Parlement de la province francophone n'a jamais signé officiellement la nouvelle constitution. Ce nouveau pacte est très mal reçu par les Québécois et les relations entre la province et le Canada en subissent les contrecoups. Le Québec appelle désormais cet événement « la Nuit des Longs Couteaux » pour référer à la stratégie de Pierre Elliott Trudeau. Cela montre également l'amertume des Québécois.

Le premier ministre canadien de 1980 à 1984, Pierre Elliott Trudeau, souhaite rapatrier la Constitution canadienne.

L'accord du lac Meech

L’élection d’un nouveau gouvernement fédéral en 1984, celui du Parti progressiste-conservateur de Brian Mulroney, marque un nouveau chapitre dans les relations entre le Canada et le Québec. M. Mulroney relance de nouvelles négociations constitutionnelles afin que le Québec puisse finalement devenir signataire.

Nouvellement élu comme premier ministre du Québec, Robert Bourassa accepte de reprendre les pourparlers. En 1987, au lac Meech, les dix premiers ministres provinciaux et M. Mulroney se rencontrent afin de s’entendre sur un nouvel accord qui satisferait les intérêts du Québec.

Même si tous les acteurs présents au lac Meech se mettent d'accord sur un texte qui inclut la reconnaissance du Québec comme une société distincte, les parlements provinciaux de Terre-Neuve et du Manitoba n’acceptent pas le compromis. C’est par ces deux refus que l’accord obtenu au lac Meech ne verra jamais le jour.

Succédant à Pierre Elliott Trudeau en 1984, Brian Mulroney avait promis, lors de sa campagne électorale, de relancer les négociations constitutionnelles afin d'y inclure le Québec. C'est pour cette raison qu'il organise la conférence du lac Meech.

La commission Bélanger-Campeau

Ce nouvel échec concernant les relations entre le Canada et le Québec remet de l’avant la question identitaire du Québec au sein de la fédération. Afin de planifier l’avenir politique et constitutionnel du Québec, Robert Bourassa lance la commission Bélanger-Campeau en 1990.

Cette commission, en organisant des consultations publiques, reconnait la nécessité de redéfinir le statut politique et constitutionnel du Québec. Pour régler cette question, la commission recommande, en 1991, la tenue d’un nouveau référendum sur la souveraineté du Québec tout en invitant Ottawa à soumettre de nouvelles offres constitutionnelles plus avantageuses pour la province.

Le rapport Allaire

Il n’y a pas que la commission Bélanger-Campeau qui recommande un nouveau référendum, mais aussi le « rapport Allaire » qui divulgue, en 1991, sa proposition d’une relation renouvelée entre le Canada et le Québec. Ce rapport propose la signature d'un nouvel accord constitutionnel dans lequel les demandes du Québec seraient incluses. Dans le cas où aucune nouvelle entente n'est signée entre la province francophone et le reste du Canada, le rapport recommande la tenue d’un nouveau référendum sur la souveraineté.

L'Accord de Charlottetown

En 1992, le premier ministre Brian Mulroney tente une nouvelle fois de sortir le Canada de sa crise politique. C’est alors qu’il organise de nouvelles négociations constitutionnelles à Charlottetown. Les gouvernements provinciaux, les représentants autochtones et les dirigeants des territoires se retrouvent tous à la table de discussion.

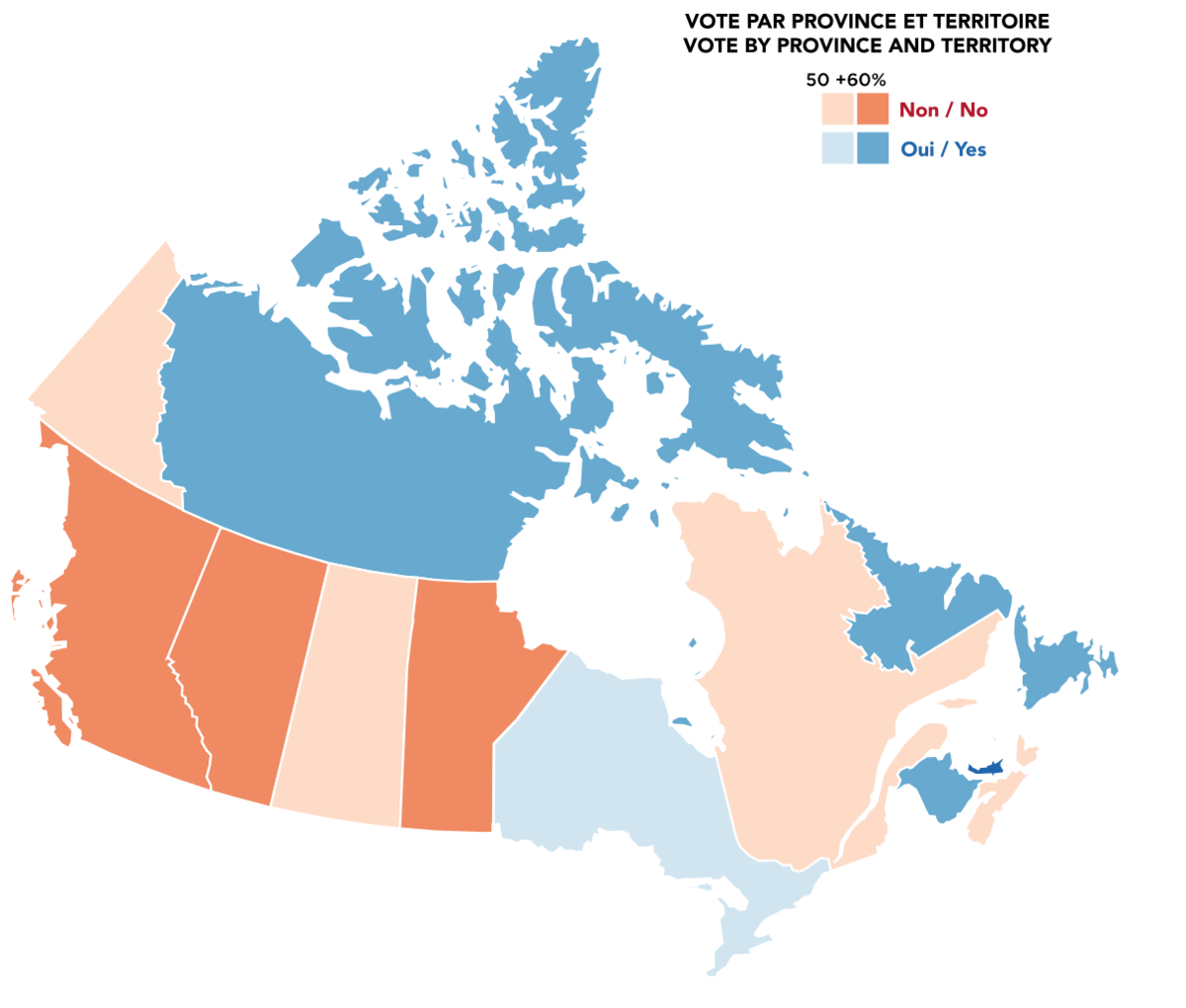

À nouveau, un accord reconnaissant le Québec comme étant une société distincte est signé. Cependant, pour qu’il soit approuvé, Brian Mulroney soumet le projet à la population plutôt qu’aux parlements provinciaux. C’est donc par un référendum que le sort de l’accord de Charlottetown s’est joué. C’est toutefois un nouvel échec pour Brian Mulroney qui voit l’accord être rejeté par 56,7 % des voix au Québec et 54,3 % des voix dans le reste du Canada.

L'accord de Charlottetown a été approuvé par le Territoire du Nord-Ouest, par l'Ontario, par Terre-Neuve-et-Labrador, par l'Île-du-Prince-Édouard et par le Nouveau-Brunswick. À l'inverse, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Yukon refusent l'accord. Le vote a été soumis à la population par référendum.

Le référendum sur la souveraineté (1995)

À la suite de l’échec de ces nombreuses négociations, la souveraineté du Québec est un enjeu plus actuel que jamais et le projet s’organise tant à Ottawa qu’à Québec.

À Ottawa, le Bloc Québécois, un parti souverainiste nouvellement créé afin de solidifier les intérêts du Québec au Parlement canadien, réussit à faire élire suffisamment de députés pour former l’opposition officielle du nouveau gouvernement libéral de Jean Chrétien. Son fondateur, Lucien Bouchard, sera le chef de ce nouveau groupe politique pendant près de 5 ans.

Lucien Bouchard fonde le Bloc Québécois en 1991, un parti politique fédéral faisant la promotion de la souveraineté du Québec.

Au Québec, l’idée d’un nouveau référendum sur la souveraineté se concrétise lorsque le Parti Québécois, dirigé par Jacques Parizeau prend le pouvoir en 1994. Pour le nouveau premier ministre québécois, il ne fait aucun doute que le Québec doit débattre à nouveau de la souveraineté lors d’un scrutin référendaire.

C’est en 1995 que la campagne référendaire sur la souveraineté est lancée, opposant à nouveau les militants du OUI à ceux du NON. C’est finalement le NON qui l’emporte par un scrutin serré : 50,58 % des voix ont refusé le projet tandis que 49,42 % étaient en accord.

Jacques Parizeau déclenche un deuxième référendum sur la souveraineté du Québec en 1995.

Les actions postréférendaires

Au lendemain du scrutin, déçu du résultat, Jacques Parizeau remet sa démission. C’est Lucien Bouchard, membre fondateur du Bloc Québécois qui prend sa place. Il deviendra premier ministre du Québec trois mois plus tard.

Aussi, pour s’assurer de la légitimité des référendums, Jean Chrétien adopte en 2000 la loi sur la clarté référendaire. Celle-ci précise que la question posée aux citoyens doit avant tout être approuvée par le fédéral pour s’assurer qu’elle soit bien claire.

Plus tard, en 2006, Stephen Harper reconnait par le biais d’une motion que le Québec représente bel et bien une nation distincte. Aucune modification à la Constitution canadienne n'est toutefois apportée.

Références