Matières

Niveaux

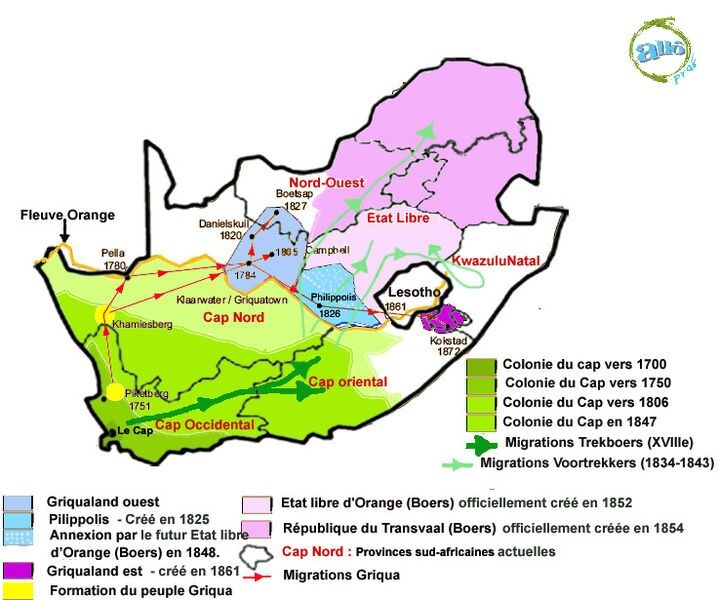

L’Afrique du Sud a d’abord été colonisée par les Hollandais. À leur arrivée au 17e siècle, plusieurs groupes différents occupaient le territoire. Les colons hollandais, surnommés les Boers, prenaient possession du territoire. C’est d’ailleurs de la langue des Hollandais que l’afrikaans est née. Cette langue est issue d’un dialecte néerlandais et aurait évolué en Afrique du Sud pour donner l’afrikaans.

La colonisation de l’Afrique du Sud par les Hollandais

L’Afrique du Sud a ensuite été conquise par les colons britanniques qui ont créé un vaste territoire inclus dans l’Empire britannique. Les Afrikaners devaient alors se soumettre aux Britanniques après la guerre des Boers.

Carte de l’Empire britannique en Afrique du Sud

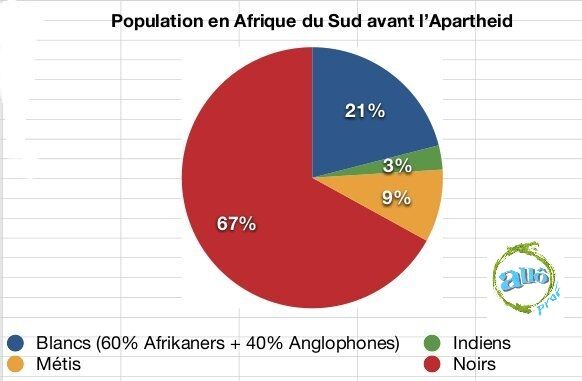

La population était alors principalement formée de Noirs africains. Les Blancs se divisaient entre les Afrikaners, qui formaient le groupe majoritaire parmi les Blancs et les colons anglais.

Répartition de la population en Afrique du Sud avant l’apartheid

En 1910, les Noirs et les Métis constituaient plus des deux tiers de la population totale. Les dirigeants de l’Empire britannique les ont rapidement complètement écartés de la vie politique. D’ailleurs, ces dirigeants ont même créé des réserves, territoires spéciaux pour les Noirs. Bien que les Noirs formaient plus de la moitié de la population, les territoires attribués ne constituaient que 7% de tout le territoire. Pour faire entendre leurs requêtes, les Noirs de l’Afrique du Sud ont créé leur propre parti politique, qui devient le Congrès National Africain (African national Congress - ANC) en 1923.

La ségrégation se définit comme des mesures prises pour séparer les personnes dans la société en fonction de leur classe sociale ou de leur couleur. La ségrégation raciale en Afrique du Sud a commencé bien avant le régime de l’apartheid, alors que l’Afrique du Sud appartenait encore à l’Empire britannique. La première loi, prise en 1911, stipulait que les emplois spécialisés étaient interdits aux non-blancs. En 1913 venait s’ajouter la Loi de la propriété foncière par laquelle les dirigeants consacraient 93% des territoires à la minorité blanche. Des mesures linguistiques vinrent un peu plus tard afin d’angliciser les Africains et les Afrikaners. Cette mesure a fait naître un sentiment très fort de nationalisme chez les Afrikaners.

Après la Première Guerre mondiale, la langue afrikaans s’imposait de plus en plus dans le territoire : dans la presse, à l’école, à l’église, etc. Elle s’est imposée suffisamment pour qu’elle devienne la langue officielle de l’Afrique du Sud. L’anglais était alors la seconde langue officielle. Toutes les autres langues parlées par plus de 75% de la population étaient alors complètement oubliées par l’administration. Aucun effort administratif n’était fait pour sauver les langues africaines ou même pour les enseigner aux communautés. Tout le système était alors conçu pour faciliter la transition vers l’anglais ou l’afrikaans. Pendant ce temps, les Britanniques étaient encore au pouvoir. Ils ont poursuivi leurs démarches de ségrégation sociale en imposant un passeport qui limitait la circulation des Noirs dans le territoire. C’est à partir de cette époque que les Noirs ne pouvaient plus habiter dans les mêmes régions que les Blancs.

Le mot apartheid est un mot afrikaans, qui signifie «vivre à part». L’apartheid en Afrique du Sud fut un système de ségrégation fonctionnant selon une politique raciste. Les décisions politiques établissaient les lois visant à séparer les Blancs et les Noirs.

L’apartheid a débuté après les élections de 1948 où le Parti National des Afrikaners a pris le pouvoir avec Daniel F. Malan à la tête du parti. Pour la première fois depuis la domination britannique, les Afrikaners reprenaient le pouvoir de leur ancienne colonie.

Daniel F. Malan

Malan et son parti ont alors mis sur pied un système visant à concentrer les pouvoirs, les ressources minières et les richesses pour les Blancs. Dans le régime de l’apartheid, tous ceux qui n’étaient pas blancs étaient des êtres de seconde catégorie. Le système était alors conçu pour assurer la supériorité des Blancs. Dès ce moment, la ségrégation raciale devient un système politique et social, déterminant toutes les décisions prises par le gouvernement.

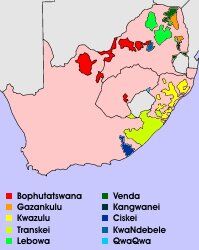

Le but affirmé par le gouvernement pour justifier sa ségrégation fut que ces mesures allaient assurer une identité propre aux différents groupes ethniques qui peuplaient l’Afrique du Sud. Le gouvernement allait y parvenir en créant des ensembles nationaux autonomes (appelés Homeland ou Bantoustans). Le but réel des mesures de l’apartheid était de préserver le contrôle des Blancs dans un pays où ils étaient minoritaires. Les mesures de l’apartheid ne sont pas sans rappeler la ségrégation raciale qui sévissait aux États-Unis.

Les Bantoustans

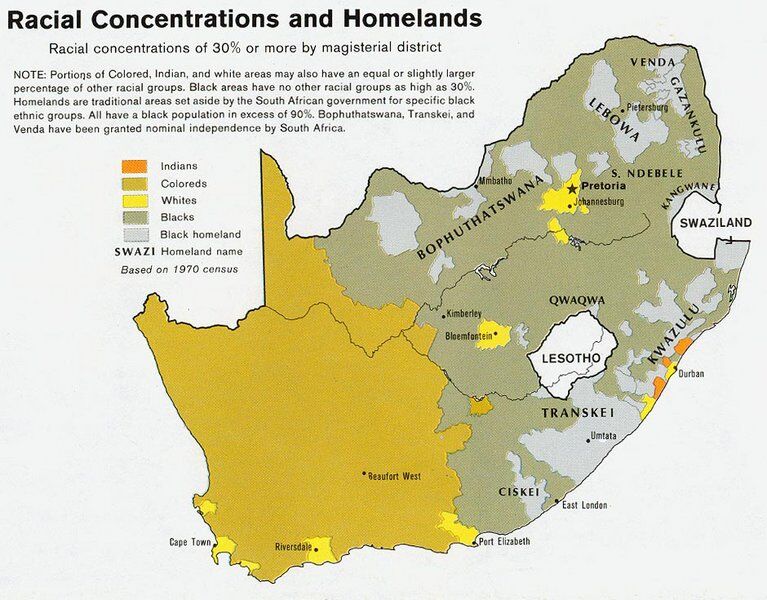

En 1950, le gouvernement a mis sur pied une classification raciale de la population qui servirait à distinguer les groupes et à mieux les diriger, en fonction de leurs droits distincts. Ces trois groupes étaient les Blancs, les Métis et les Noirs, auxquels vinrent s’ajouter les Indiens (Asiatiques). C’est également en 1950 que les mariages interraciaux furent interdits. Le Group Area Act servait à définir les lieux de résidence obligatoire des gens en fonction du groupe racial auquel ils appartenaient.

La division du territoire après le Group Area Act

Parmi les conséquences de cette loi, on estime que 2,6 millions de Noirs ont été chassés des banlieues réservées aux Blancs et envoyés dans les réserves.

Les entrées et les sorties d’un territoire à l’autre étaient très contrôlées

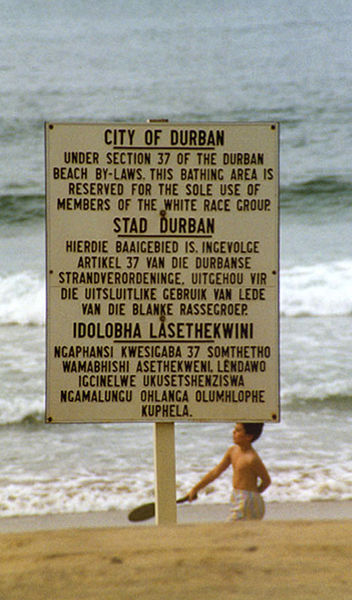

En 1953, le Separate Amenities Act vint préciser comment les lieux publics allaient être séparés. Plages, écoles, cliniques sanitaires, transports publics et toilettes étaient tous organisés et subdivisés pour que chaque groupe racial ait ses lieux publics, pour éviter les échanges.

Ce panneau indiquait que cette plage était réservée aux Blancs

C’est à cette même époque que les Noirs ont commencé à devoir transporter leur laissez-passer (pass), qui devait indiquer leur identité et leur lieu de résidence. Tous les Noirs devaient constamment avoir ce laissez-passer. Après 1954, avec les successeurs de Malan, les mesures mises en place allaient encore plus loin dans la division des groupes.

Les Bantoustans furent divisés en régions autonomes. Chaque région était occupée par un groupe social et linguistique différent. Ces régions, habitées par les Noirs, étaient en fait des territoires trop pauvres pour subvenir aux besoins des habitants. Les gens y avaient pourtant droit au territoire, droit de gérer leurs affaires, droits linguistiques et culturels. Tous ces territoires offerts aux communautés africaines ne représentaient pas plus de 13% du territoire total. Le but souhaité de cette mesure était surtout d’enfermer les Noirs dans les petits territoires et de susciter des rivalités entre eux. Cette mesure garantissait aux Blancs le véritable contrôle politique du pays.

Toutes les mesures mises en place par les Afrikaans depuis leur élection en 1948 ont suscité une forte haine pour la langue afrikaans. Pour les Noirs, cette langue représentait désormais la langue de l’oppresseur. C’est pourquoi plusieurs d’entre eux se sont tournés vers l’anglais, qui était vu comme la langue de la libération. Pendant ce temps, les langues africaines n’étaient utilisées que dans la vie quotidienne informelle ou dans les activités communautaires. Ces langues étaient alors absentes des écoles, des journaux et de la vie sociale et politique.

En 1961, l’Afrique du Sud devient la République de l’Afrique du Sud. C’est à partir de ce moment que l’Organisation des Nations Unies a commencé à sanctionner le pays et à condamner officiellement l’apartheid.

En 1953, la Loi sur l’éducation bantoue a établi des normes d’enseignement. Les établissements d’enseignement étaient séparés en fonction des groupes raciaux. Les écoles réservées aux Noirs et aux Métis formaient les gens pour le marché du travail non qualifié. Les écoles bantoues servaient alors à former les garçons à l’agriculture et les filles y apprenaient la couture et le tricot. Ces mesures empêchaient ainsi les Africains de recevoir une éducation qui leur permettrait d’aspirer aux postes importants. Le contrôle resterait dans les mains des Blancs.

Les parents furent d’autant plus insultés par cette loi lorsque, en 1956, tous les jeunes Noirs furent obligés de fréquenter les écoles bantoues. Dans les écoles pour les Blancs, les programmes développés visaient à assurer la domination de l’Afrikaans et de remplacer l’anglais.

Les anglophones et les Afrikaners se battaient pour que leur langue domine en Afrique du Sud. Que ce soit les décisions par rapport en éducation ou la langue utilisée pour l’administration, les deux groupes ne s’entendaient pas. L’élite anglophone s’est d’ailleurs opposée aux mesures visant à imposer l’afrikaans aux Noirs. Selon eux, ce système visait seulement à diviser la population pour mieux régner. La véritable éducation, pour les anglophones, devait se faire en anglais. Pendant ces débats linguistiques, les langues africaines étaient négligées par les dirigeants. Certains comités linguistiques avaient pour but de les présenter aux diverses communautés, mais ces langues étaient définies comme des langues du passé.

Plusieurs mouvements politiques ont tenté de lutter contre l’apartheid. Au fur et à mesure que les partis politiques se radicalisaient, la répression policière était de plus en plus forte.

En mars 1960, plusieurs Noirs militaient contre le pass. La répression policière qui a suivi a fait 79 morts et 178 blessés. Plusieurs d’entre eux ont été blessés par balle, alors qu’ils faisaient dos aux policiers.

Nelson Mandela a alors décidé de former un groupe armé, l’Umkhonto We Siswe. Malheureusement, il fut arrêté, jugé et condamné à la prison à vie. Suite à cette défaite, plusieurs dirigeants des mouvements anti-apartheid ont quitté l’Afrique du Sud.

Les mouvements de contestation en Afrique du Sud sont nés en même temps que les condamnations provenant des communautés internationales. D’ailleurs, les Nations Unies ont boycotté l’Afrique du Sud dès 1980. En 1975, l’Angola et le Mozambique, avec l’aide de l’Union soviétique, ont organisé des camps d’entraînement sur leur territoire pour aider les Africains du Sud à mettre fin à ce régime.

Pendant ce temps, les lois de l’apartheid ne s’adoucissaient pas. Effectivement, en 1975, le gouvernement a annoncé qu’il imposait l’afrikaans et l’anglais comme langues d’enseignement pour tous les élèves noirs. Plusieurs émeutes, dont plusieurs sanglantes, ont eu lieu dans tout le territoire. Peu à peu, toutes les organisations politiques noires souhaitaient atteindre le même but. Délaissant les efforts concernant les langues africaines, les mouvements de contestation désiraient toutes mettre un terme à l’oppression et aux trop nombreuses inégalités.

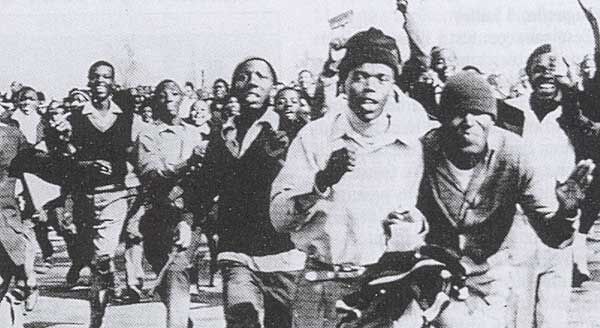

Plusieurs étudiants ont fortement réagi à l’annonce des nouvelles lois sur l’enseignement. À Soweto, ghetto noir de Johannesburg, plusieurs étudiants manifestaient le 27 août 1976. Les consignes des dirigeants étaient alors de rétablir l’ordre à tout prix et peu importe les moyens. La répression policière a alors causé 23 morts et plus de 200 blessés.

Émeutiers de Soweto

Suite à cette émeute, le mouvement de contestation s’est imposé dans tout le pays, suscitant chaque fois les réactions des policiers tentant de rétablir l’ordre.

Le président Botha n’a pas eu d’autres choix que d’adoucir ses mesures. En 1977, il amorce une politique d’ouverture en adoucissant les lois par rapport aux Métis et aux Indiens. Par contre, cette annonce a causé des contestations et des émeutes dans les getthos des Noirs, pour qui ces changements n’annonçaient rien de bon. En 1984, plusieurs manifestations ont lieu contre le gouvernement de Botha. Ce dernier n’a plus le choix, il a supprimé des éléments de la ségrégation : élimination du laissez-passer et permission accordée aux mariages mixtes.

Pieter William Botha

Par contre, les partis s’opposant à Botha exigeaient ni plus ni moins qu’une société multiraciale et démocratique. La situation a considérablement évolué en 1990, alors que les organisations anti-apartheid étaient autorisées. Le Congrès National Africain a alors renoncé à la lutte armée. C’est également à ce moment que Nelson Mandela a été libéré. En 1991, la loi sur l’éducation de 1953 était officiellement abolie. Pour mettre fin au régime de l’apartheid, il aura fallu 4 ans de négociations pendant lesquelles Nelson Mandela et le président Klerk ont décidé des termes de la nouvelle société.

Frederik Willem de KlerkFrederik Willem de Klerk

En 1993, un accord entre les deux a permis d’instaurer officiellement un pays multiracial. En 1994, lors des premières élections multiraciales, Nelson Mandela l’a emporté avec 62,65% des voix. Il devint alors le premier président noir de l’Afrique du Sud. Pendant ses années à la présidence, il a pris plusieurs mesures pour protéger les races et les cultures spécifiques à l’Afrique du Sud. Depuis 1995, le pays met en valeur et protège onze langues officielles.

L’Afrique du Sud est actuellement une fédération formée de 9 provinces ayant plusieurs pouvoirs spécifiques. Toutes les langues sont traitées équitablement et tous les documents administratifs sont rédigés en au moins deux des langues officielles. Aujourd’hui, plusieurs inégalités subsistent encore et les tensions raciales ne sont pas disparues du jour au lendemain.

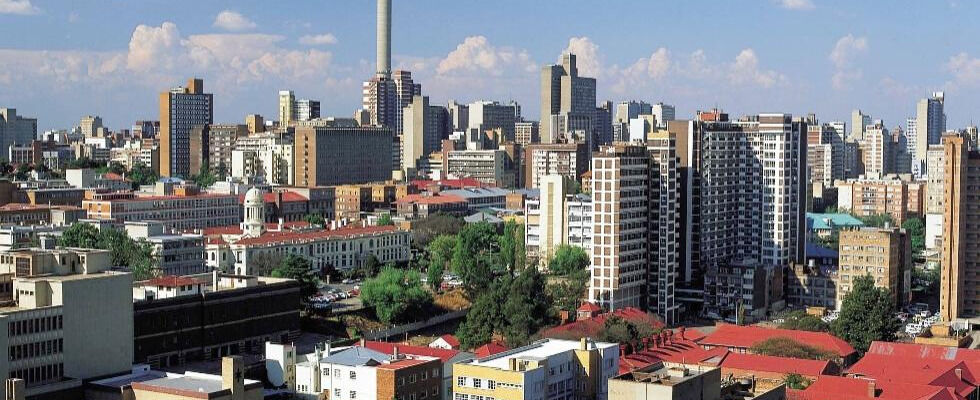

Plus grande ville de l’Afrique du Sud, Johannesburg est aujourd’hui une grande métropole qui doit gérer les problèmes actuels des grandes villes.

Johannesburg en 1862

Située près d’une bande minière, Johannesburg abritait près de 4 millions d’habitants en 2007. Ses activités économiques s’appuient sur les mines d’or, les industries et le grand centre financier. Johannesburg est le coeur économique du sud du continent africain. La croissance urbaine s’est faite après la Deuxième Guerre mondiale. Le régime de l’apartheid a organisé l’urbanisation d’une manière très ordonnée dans les années 60. Tous les quartiers mixtes furent d’ailleurs détruits dans les années 50 lorsque les populations noires ont été déplacées de force vers la périphérie. Aujourd’hui, en plus de devoir gérer la ville et les bidonvilles, les dirigeants doivent maintenant densifier la ville en assurant une meilleure mixité raciale.

Johannesburg aujourd’hui

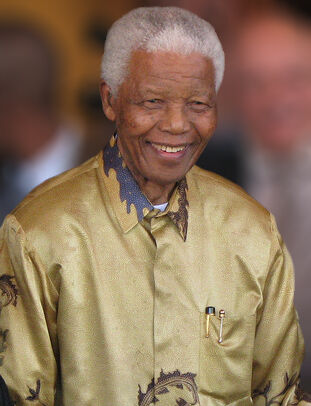

Nelson Mandela est né en 1918. Il fut renvoyé de ses études après avoir participé à une manifestation étudiante. En 1942, il a tout de même terminé ses études en obtenant un diplôme en droit. En 1944, il amorçait sa carrière politique en rejoignant l’ANC (Congrès national africain). Au sein de ce parti, il a résisté à la politique raciste du gouvernement. En 1956, il fut d’ailleurs arrêté pour trahison ; il fut par la suite acquitté en 1961.

Nelson Mandela

Par contre, après le massacre de Shaperville en 1960, l’ANC fut interdit par le gouvernement. Mandela a alors abandonné ses idées de non-violence. Il a ensuite fondé une association armée, l’Umkhonto We Sizwe. Par contre, il fut encore arrêté en 1962, après quoi il fut condamné à 5 ans de prison. Inculpé pour sabotage, trahison et complot en 1963, sa peine devint une condamnation à vie. Il ne fut libéré qu’en 1990, alors que le régime de l’apartheid était moins radical.

En 1991, il fut élu président de l’ANC. C’est grâce à cette élection qu’il a pu négocier la fin de l’apartheid avec le président Klerk. Les deux hommes reçurent d’ailleurs le prix Nobel de la Paix en 1993 pour leurs efforts communs à mettre fin à l’apartheid. Élu aux premières élections multiraciales de 1994, Nelson Mandela fut le Président de l’Afrique du Sud jusqu’en 1999. Il est mort le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans.

Né en 1953, Johnny Clegg a grandi à Johannesburg, en plein coeur de l’apartheid. Chanteur et guitariste, il apprend la musique et les langues africaines, malgré les conditions politiques de l’époque.

Johnny Clegg

Dans la ville, il est surnommé le zoulou blanc. Un jour, il a rencontré Sipho Mchunu. Ce dernier était un zoulou qui avait quitté sa terre pour tenter de faire carrière à Johannesburg. Il avait entendu parler d’un blanc qui jouait de la musique zoulou. Les deux hommes de sont rencontrés et ont formé un duo qui a produit plusieurs disques. Le dernier album de Johnny Clegg est sorti en 2006. La musique qu’il crée est un judicieux mélange de pop, de rock, de funk, de reggae et de musique traditionnelle africaine. Ses spectacles et ses vidéos sont souvent ponctués de chorégraphies et de danses tribales.

Johnny Clegg et Sipho Mchunu

Johnny Clegg a réussi à mélanger les traditions, les langues et les cultures alors qu’il évoluait dans un régime politique qui interdisait ces rencontres.